Contrairement à l’idée reçue, la section d’un câble n’est pas une simple recommandation mais une loi physique incontournable qui conditionne la sécurité de votre foyer.

- Un câble sous-dimensionné (ex: 1,5 mm² pour un appareil puissant) chauffe par effet Joule et peut provoquer un incendie.

- La longueur du câble est aussi critique que la puissance : un câble long provoque une chute de tension qui endommage les appareils.

Recommandation : Auditez systématiquement la cohérence entre la section du câble, la puissance de l’appareil et le calibre du disjoncteur pour chaque circuit, même ceux qui semblent sans risque.

Vous êtes face au rayon des câbles électriques, une décision en apparence simple mais qui vous paralyse. 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm²… Les chiffres défilent et avec eux, la crainte de commettre une erreur. On vous a peut-être donné des conseils généraux : « 1,5 pour la lumière, 2,5 pour les prises ». Si ces raccourcis partent d’une bonne intention, ils masquent une réalité physique bien plus critique. Choisir une section de câble ne se résume pas à suivre une recette, mais à comprendre les forces en jeu au cœur de votre installation. Un mauvais choix n’est pas une simple non-conformité, c’est une porte ouverte aux pannes, à la dégradation de vos équipements et, dans le pire des cas, à l’incendie.

Chez les fabricants de câbles, nous ne voyons pas un simple fil de cuivre gainé de plastique. Nous voyons une artère de puissance qui doit transporter l’énergie de manière fiable et sécurisée pendant des décennies. L’angle de cet article est donc radicalement différent. Nous n’allons pas seulement vous dire QUOI choisir. Nous allons vous expliquer POURQUOI. Pourquoi un câble peut fondre, pourquoi un moteur peut peiner à démarrer à 20 mètres du tableau, et pourquoi la section du câble est votre première police d’assurance contre les risques électriques. Comprendre ces mécanismes est la seule façon de faire un choix réellement éclairé, qui garantit non seulement la conformité à la norme NF C 15-100, mais surtout la pérennité et la sécurité de votre foyer.

Cet article est structuré pour vous guider depuis la compréhension des risques fondamentaux jusqu’aux méthodes de vérification pratiques. Chaque section répond à une question concrète que se posent les bricoleurs et auto-installateurs soucieux de bien faire.

Sommaire : Le guide complet pour dimensionner vos câbles électriques

- Pourquoi un câble de 1,5 mm² peut-il fondre avec un radiateur de 2000 W ?

- Comment calculer la section de câble nécessaire pour une ligne de 25 mètres ?

- Câble rigide U-1000 R2V ou souple H07VK : lequel pour une installation encastrée ?

- L’erreur fatale qui utilise du 1,5 mm² pour alimenter une plaque de cuisson

- Comment éviter la surchauffe d’un câble alimentant 3 radiateurs sur le même circuit ?

- Pourquoi un conducteur de 1,5 mm² sur un circuit de prises peut-il déclencher un incendie ?

- Comment protéger efficacement vos circuits contre les courts-circuits avec le bon calibre ?

- Section des conducteurs : comment vérifier que votre installation existante est dimensionnée correctement ?

Pourquoi un câble de 1,5 mm² peut-il fondre avec un radiateur de 2000 W ?

C’est une question de physique pure, et c’est le risque le plus grave en électricité : l’effet Joule. Imaginez votre câble électrique comme une autoroute. La section (sa largeur en mm²) représente le nombre de voies. Les électrons sont les voitures. Un radiateur de 2000 W demande un trafic très dense. Sur une section de 1,5 mm², c’est comme faire passer le trafic d’une autoroute à 5 voies sur une petite route de campagne. Le résultat ? Un embouteillage monstre d’électrons qui créent des frictions et donc, de la chaleur. Cette chaleur, si elle est excessive, fait fondre l’isolant du câble, exposant le cuivre et créant un risque majeur de court-circuit et d’incendie. En France, les statistiques sont sans appel : selon l’Observatoire National de la Sécurité Électrique (ONSE), entre 25% et 35% des incendies domestiques sont d’origine électrique.

Un câble de 1,5 mm² est conçu pour supporter une intensité maximale de 16 Ampères (A), mais de façon ponctuelle et pour des usages spécifiques comme l’éclairage (typiquement 10A) ou 8 prises maximum. Un radiateur de 2000 W, lui, consomme environ 8,7 A (2000W / 230V). Si sur le papier, cela semble passer, la norme NF C 15-100 impose du 2,5 mm² pour tout circuit de chauffage jusqu’à 3500W. Pourquoi ? Car le chauffage est un usage continu qui génère une chaleur constante. Le 2,5 mm² offre une marge de sécurité, un « capital cuivre » plus important, qui dissipe mieux la chaleur et garantit que l’isolant ne vieillira pas prématurément sous l’effet de la température. Utiliser du 1,5 mm² est une économie à très court terme qui se paie par un risque permanent.

Comment calculer la section de câble nécessaire pour une ligne de 25 mètres ?

Au-delà de la puissance, un deuxième ennemi silencieux menace votre installation : la chute de tension. Plus un câble est long, plus il oppose de résistance au passage du courant. Cette résistance « consomme » une partie de la tension. Si la tension chute trop, l’appareil au bout de la ligne ne reçoit plus ses 230V nominaux, mais peut-être 220V ou moins. Pour un moteur, cela signifie un démarrage difficile et une surchauffe. Pour de l’éclairage, une lumière plus faible. La norme NF C 15-100 est claire : la chute de tension entre le tableau et le point d’utilisation ne doit pas dépasser 3% pour l’éclairage et 5% pour les autres usages (prises, chauffage).

Étude de cas : l’alimentation d’un portail électrique à 25 mètres

Un exemple concret illustre parfaitement ce phénomène. Pour un portail motorisé de 750W situé à 25m du tableau, un calcul rapide pourrait suggérer du 1,5 mm². Or, les calculs techniques montrent que cette section entraînerait une chute de tension de plus de 4%, dépassant la limite de 3% tolérée pour les moteurs. L’appareil peinerait à fonctionner et son moteur s’userait prématurément. La solution technique correcte, comme le démontrent les professionnels, est de passer sur une section supérieure, en l’occurrence du 4 mm². Cette section ramène la chute de tension à une valeur acceptable de 2,6%, garantissant un fonctionnement optimal et durable du portail. Cela illustre que pour une longue distance, il faut surdimensionner le « capital cuivre » pour compenser la perte en ligne.

Le tableau suivant, basé sur les abaques professionnels, donne des repères clairs pour une ligne de 25 mètres en 230V monophasé, démontrant l’impact direct de la puissance sur le choix de la section pour maîtriser la chute de tension.

| Puissance à alimenter | Section minimale requise | Chute de tension estimée |

|---|---|---|

| 2000 W (ex: un radiateur) | 2,5 mm² | ~2,9% |

| 3500 W (ex: un circuit de prises chargé) | 4 mm² | ~2,5% |

| 5700 W (ex: alimentation petit tableau) | 6 mm² | ~2,5% |

Câble rigide U-1000 R2V ou souple H07VK : lequel pour une installation encastrée ?

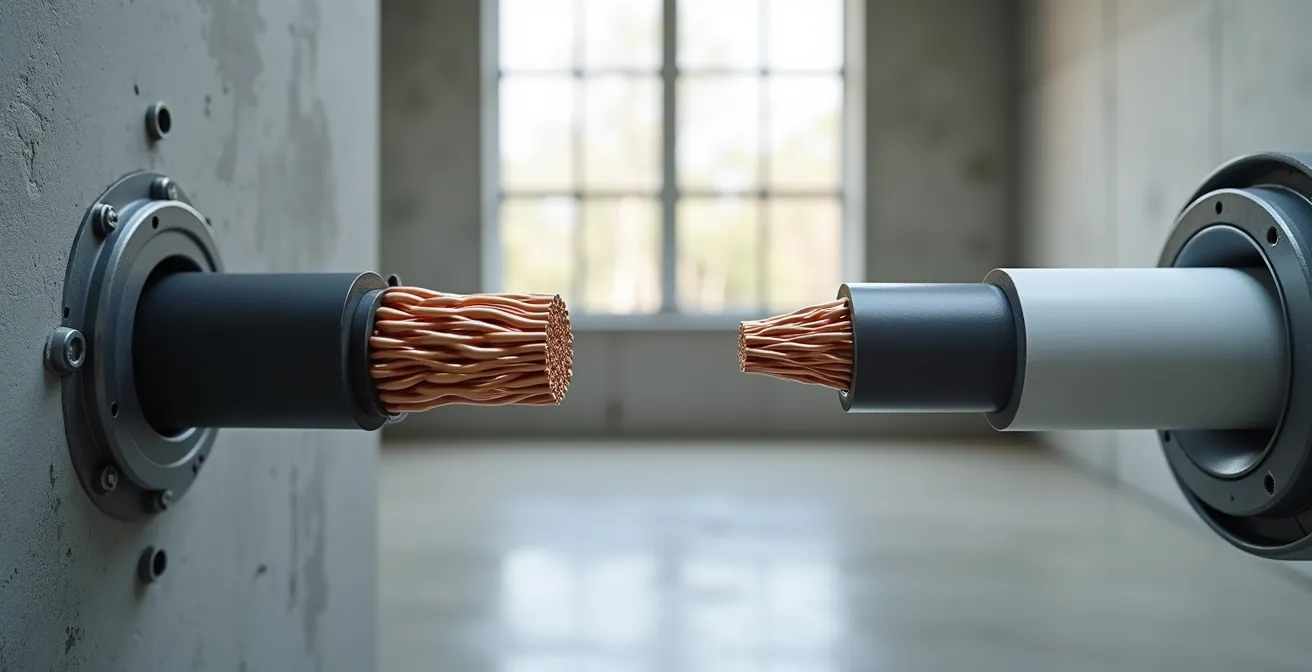

Une fois la bonne section déterminée, une autre question se pose : faut-il un câble à âme rigide ou souple ? La réponse dépend entièrement de l’usage et du mode de pose. Pour une installation fixe et encastrée dans des murs, sous une gaine ICTA, le câble rigide U-1000 R2V est la référence absolue. Sa rigidité facilite le passage dans les gaines sur de longues distances. Son âme massive en cuivre assure une connexion parfaite et durable dans les bornes à vis des disjoncteurs et des prises.

Le fil souple, comme le H07VK, est quant à lui destiné à d’autres applications. Il est principalement utilisé pour le câblage à l’intérieur des tableaux électriques, où sa flexibilité permet de relier les différents appareillages modulaires de manière propre et aisée. On le retrouve aussi dans les cordons d’alimentation des appareils mobiles. L’utiliser dans une installation fixe encastrée est une erreur, car sa souplesse le rend difficile à pousser dans les gaines et, surtout, il impose une contrainte majeure pour la connexion. Comme le rappellent les experts, le fil souple présente un risque s’il n’est pas correctement préparé.

Cette image illustre bien la différence structurelle entre les deux types de conducteurs. Le câble rigide (à gauche) présente une âme unique et massive, idéale pour les connexions vissées, tandis que le câble souple (à droite) est composé de multiples brins fins qui nécessitent une préparation spécifique pour garantir une connexion sécurisée.

Le fil souple impose l’utilisation d’embouts de câblage sertis, sans quoi le risque de mauvais contact et d’incendie au niveau de la borne est très élevé.

– Zoom Elec, électricien certifié, Guide technique NF C 15-100

En clair : pour toute votre installation domestique fixe (murs, plafonds, cloisons), le câble rigide U-1000 R2V est non seulement plus pratique mais aussi plus sûr. Le fil souple est un outil de spécialiste pour des usages bien définis.

L’erreur fatale qui utilise du 1,5 mm² pour alimenter une plaque de cuisson

S’il y a une erreur à ne jamais commettre, c’est bien celle-ci. Sous-dimensionner l’alimentation d’une plaque de cuisson, qu’elle soit à induction ou vitrocéramique, n’est pas une simple non-conformité, c’est la création d’un point de fusion potentiel dans votre cuisine. Les plaques modernes sont des appareils extrêmement gourmands en énergie. Comme le montrent les données techniques des fabricants, on atteint facilement une puissance de 7400W en moyenne pour une plaque 4 feux, avec des pics qui peuvent dépasser 10000W en mode « booster ».

Face à une telle demande de puissance, un câble de 1,5 mm² ou même 2,5 mm² est l’équivalent d’un fusible. Il va chauffer de manière extrême, faire fondre sa gaine isolante et inévitablement provoquer un court-circuit, avec un risque d’incendie très élevé juste derrière vos meubles de cuisine. La norme NF C 15-100 est ici formelle et non négociable : une plaque de cuisson doit être alimentée par un circuit spécialisé et dédié, avec un câble de section 6 mm² et protégé par un disjoncteur de 32A. Il ne s’agit pas d’une recommandation, mais d’une obligation de sécurité absolue. Toute autre configuration est une installation dangereuse.

Checklist : vérifier le circuit de votre plaque de cuisson

- Identifier le disjoncteur : Au tableau électrique, localisez le disjoncteur dédié à la plaque. Il doit impérativement porter l’indication « 32A ». Tout autre calibre (16A, 20A) est un signe de danger immédiat.

- Inspecter la sortie de câble : Derrière la plaque, examinez la sortie de câble murale. Elle doit être spécifiquement un modèle 32A. Les fils qui en sortent doivent être visiblement épais.

- Mesurer le conducteur (courant coupé !) : Si vous avez un doute, coupez le courant au disjoncteur général et mesurez le diamètre de l’âme en cuivre du câble. Un diamètre d’environ 2,7 mm correspond à une section de 6 mm².

- Vérifier l’absence de prise standard : Le circuit d’une plaque ne doit jamais se terminer par une prise de courant classique, mais par une sortie de câble ou une prise spécifique 32A.

Faire le moindre compromis sur ce circuit spécifique, c’est jouer avec le feu. Le « capital cuivre » du 6 mm² est la seule police d’assurance capable de gérer en toute sécurité la puissance extrême de cet appareil.

Comment éviter la surchauffe d’un câble alimentant 3 radiateurs sur le même circuit ?

C’est une question fréquente qui illustre un autre principe clé : la puissance cumulée. La norme autorise jusqu’à 4500W sur un circuit chauffage en 2,5 mm² protégé par un disjoncteur de 20A. Théoriquement, on pourrait donc brancher 3 radiateurs de 1500W (3 x 1500 = 4500W) sur la même ligne. Si c’est techniquement conforme, du point de vue de la durabilité et de la sécurité à long terme, c’est une mauvaise pratique. Pousser un circuit à 100% de sa capacité nominale en permanence crée une contrainte thermique constante sur le câble. Même s’il ne fond pas, l’isolant vieillit plus vite, se fragilise, et le risque de défaillance à long terme augmente.

La vision d’un professionnel n’est pas seulement de respecter la norme, mais de construire une installation résiliente. Une approche bien plus intelligente consiste à répartir la charge pour conserver une marge de sécurité. Une bonne pratique est de ne pas dépasser 80% de la charge maximale du circuit.

Étude de cas : répartition optimisée des circuits de chauffage

Prenons l’exemple d’une maison de 100m² avec 6 radiateurs de 1500W. Une première approche pourrait être de créer deux circuits de 4500W chacun, utilisant deux lignes de 2,5 mm². C’est conforme, mais les deux circuits fonctionneraient à pleine charge en hiver. Une solution bien plus robuste, adoptée par les électriciens soucieux de la qualité, est de créer trois circuits de 3000W chacun (2 radiateurs par circuit). Chaque ligne de 2,5 mm² ne supporte alors que 3000W, soit 66% de sa capacité maximale. Cette marge de 33% offre des avantages considérables : moins de stress thermique sur les câbles, une plus grande longévité de l’installation, et la possibilité future de remplacer un radiateur par un modèle un peu plus puissant sans avoir à refaire tout le câblage.

La règle d’or est donc de penser au-delà de la puissance instantanée. Ne chargez jamais un circuit à sa limite absolue. La répartition de la puissance sur plusieurs circuits est une stratégie gagnante qui assure à la fois la sécurité, la durabilité et l’évolutivité de votre installation électrique.

Pourquoi un conducteur de 1,5 mm² sur un circuit de prises peut-il déclencher un incendie ?

Le danger avec un circuit de prises en 1,5 mm² ne vient pas tant d’un seul appareil, mais de l’effet d’accumulation, souvent invisible et pernicieux, via les multiprises. Un câble de 1,5 mm² est normalement protégé par un disjoncteur de 16A, ce qui limite la puissance totale à environ 3680W. Le problème est que la norme autorise jusqu’à 8 points de connexion sur un tel circuit. Il est très facile, sans s’en rendre compte, de brancher sur ces différentes prises une série d’appareils (ordinateur, écran, chargeurs, petite lampe, et une bouilloire sur une multiprise) dont la somme des puissances dépasse cette limite. C’est à ce moment que l’artère de 1,5 mm² devient sous-dimensionnée.

Le maillon faible est souvent une multiprise sur laquelle on branche un appareil puissant comme un chauffage d’appoint ou une bouilloire. Le câble de la multiprise chauffe, les contacts internes faiblissent, et le câble de 1,5 mm² dans le mur commence lui aussi à subir l’effet Joule. Le disjoncteur finira par sauter, mais si ce dernier est défaillant ou d’un calibre inadapté (par exemple un 20A mis par erreur sur du 1,5mm²), la protection n’opère plus. Le câble continue de chauffer jusqu’au point de rupture. Malheureusement, ce scénario est loin d’être rare, comme le révèle le Baromètre 2024 de l’ONSE, indiquant que 34% des logements présentent une anomalie sur les dispositifs de protection contre les surintensités.

L’image d’une multiprise surchargée est un cliché, mais elle illustre parfaitement ce risque rampant. Chaque appareil ajouté augmente le « trafic » sur l’artère de 1,5 mm². La solution préconisée par la norme pour les circuits à forte consommation potentielle (cuisine, cellier) est donc de passer sur une section de 2,5 mm², protégée par un disjoncteur 20A, qui offre un « capital cuivre » supérieur (jusqu’à 4600W) et une bien meilleure tolérance aux accumulations de charges.

Comment protéger efficacement vos circuits contre les courts-circuits avec le bon calibre ?

Le choix de la section du câble est la première moitié de l’équation de la sécurité. La seconde, tout aussi cruciale, est le choix du dispositif de protection qui lui est associé : le disjoncteur. Son rôle n’est PAS de protéger les appareils, mais de protéger le câble. C’est le gardien de l’artère de puissance. En cas de court-circuit ou de surintensité, il doit couper le courant AVANT que le câble n’ait le temps de s’échauffer dangereusement. Il existe donc une corrélation absolue et non négociable entre la section d’un câble et le calibre (en Ampères) maximal du disjoncteur qui le protège.

Mettre un disjoncteur de calibre trop élevé est l’une des erreurs les plus dangereuses. Par exemple, protéger un circuit en 1,5 mm² (prévu pour 16A max) avec un disjoncteur de 25A est une hérésie. En cas de surcharge à 22A, le disjoncteur ne réagira pas, considérant la situation normale. Pendant ce temps, le câble de 1,5 mm² sera en surchauffe extrême, avec un risque d’incendie imminent. Le disjoncteur est la police d’assurance du câble, et son calibre définit les termes du contrat. Un calibre inadapté rend le contrat caduc.

La norme NF C 15-100 établit des couples section/protection intangibles. Voici les correspondances fondamentales à respecter scrupuleusement pour une installation sécurisée :

- Câble 1,5 mm² → Disjoncteur 16A maximum (typiquement 10A pour l’éclairage).

- Câble 2,5 mm² → Disjoncteur 20A maximum.

- Câble 4 mm² → Disjoncteur 25A maximum.

- Câble 6 mm² → Disjoncteur 32A maximum.

- Câble 10 mm² → Disjoncteur 40A maximum.

Vérifier cette cohérence dans votre tableau électrique est un geste de sécurité fondamental. Chaque disjoncteur doit avoir un calibre inférieur ou égal à ce que le câble le plus fin du circuit peut supporter. Jamais l’inverse.

À retenir

- La section d’un câble (1,5, 2,5, 6 mm²) détermine sa capacité à transporter le courant sans chauffer (effet Joule).

- Un câble sous-dimensionné est une cause majeure d’incendie électrique, surtout pour les appareils puissants (plaque, chauffage).

- La longueur du câble est aussi cruciale que la puissance : un câble long impose une section supérieure pour éviter la chute de tension.

Section des conducteurs : comment vérifier que votre installation existante est dimensionnée correctement ?

La théorie est essentielle, mais le passage à la pratique est ce qui garantit réellement votre sécurité. Si vous habitez dans un logement ancien ou si vous avez un doute sur une installation existante, réaliser un audit de base est une démarche prudente et rassurante. Il est alarmant de constater que, d’après les statistiques de l’ONSE, 68% des installations électriques de plus de 15 ans comportent au moins une anomalie. Vérifier la section des conducteurs est l’un des points de contrôle les plus importants.

Cette vérification vous permet de vous assurer que le « capital cuivre » de vos artères est bien en adéquation avec les protections installées dans votre tableau et les appareils que vous utilisez. Nul besoin d’être un électricien chevronné pour effectuer ce diagnostic de base. Avec de la méthode et en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité, vous pouvez lever les doutes vous-même.

Votre plan d’action pour auditer une ligne existante

- Sécurité avant tout : Coupez impérativement le courant au disjoncteur général de votre logement. Vérifiez l’absence de tension avec un Vérificateur d’Absence de Tension (VAT).

- Identifier le circuit : Au tableau, repérez le disjoncteur du circuit que vous souhaitez vérifier (ex: « Prises Chambre ») et notez son calibre (ex: « 16A »).

- Accéder au conducteur : Démontez une prise ou un interrupteur de ce circuit. Les fils de phase (souvent rouge, marron ou noir), neutre (bleu) et terre (vert/jaune) sont maintenant accessibles.

- Mesurer le diamètre du cuivre : À l’aide d’un pied à coulisse, mesurez avec précision le diamètre de l’âme en cuivre d’un des conducteurs (sans l’isolant).

- Convertir diamètre en section : Utilisez la correspondance suivante pour trouver la section : un diamètre de 1,4 mm correspond à 1,5 mm², 1,8 mm à 2,5 mm², et 2,7 mm à 6 mm².

La dernière étape consiste à confronter vos mesures. Si vous avez relevé un disjoncteur de 20A protégeant un câble que vous mesurez à 1,4 mm de diamètre (donc 1,5 mm²), vous avez identifié une anomalie grave qui nécessite une correction. Cet audit simple mais rigoureux est la meilleure façon de passer de l’incertitude à la certitude concernant la sécurité de votre installation.

En comprenant ces règles, vous ne choisissez plus seulement un câble, vous investissez dans la durabilité et la sécurité de votre habitation. Pour toute intervention complexe ou si le moindre doute persiste, l’étape suivante consiste à faire appel à un électricien qualifié qui saura garantir la pleine conformité de votre installation.